部門概要

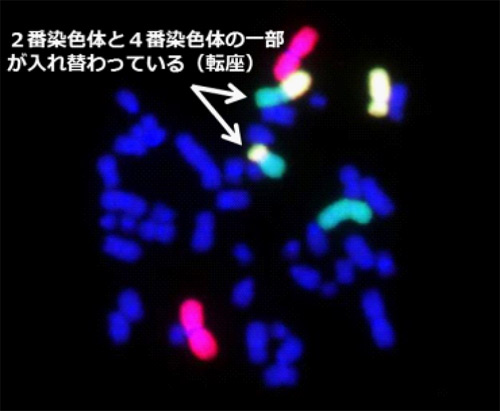

遺伝子の担架体である染色体はDNA、RNAと核タンパクからなる構造体で、細胞分裂の中期に観察する事が出来ます。染色体の数や形は生物種に特有のものであり、この数や形に認められる変化を染色体異常といい、先天性異常やがん細胞に疾患発生の原因と思われる特徴的な異常が認められています。また、染色体異常は放射線や発がん物質によっても誘発され、特に放射線被ばくでは放射線の線量と染色体異常の頻度には相関関係があることから、放射線被ばく事故の被ばく者の線量推定に用いられています。リスク解析・生物線量評価部門では、迅速かつ高精度な細胞遺伝学的線量評価法の開発・改良を目的として、放射線によって誘発される染色体異常の分析を行うと同時に、職業被ばくや医療被ばくのリスク解析や生殖系列細胞における放射線影響に関する研究を推進しています。また、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故によって被災した浪江町の支援を行っています。

部門構成

- 教 授 三浦 富智

- 助 教 藤嶋 洋平

- 技術補佐員 佐藤 佑樹

- M1 沖本 彩華

現在の研究テーマ

A. 浪江町復興支援プロジェクト

- 染色体異常を指標とした18歳以下の子供たちの初期被ばく線量評価 2013年1月~

- 野生動物(ネズミ、魚、サル、アライグマ等)を対象とした放射線影響調査 2011年秋~(東北大学、新潟大学、北海道科学大学との共同研究)

B. 基礎研究プロジェクト

- 緊急被ばく医療・被ばく・職業被ばくにおける生物学的線量評価法に関する研究

- ・各種線量評価法の最適化

- ・生物学的線量評価のハイスループット化および自動化

- ・新規生物学的線量評価法の開発

- ・染色体異常を指標とした職業被ばくおよび医療被ばくの評価

- 放射線個人感受性に関する研究

- ・放射線個人感受性因子の検索

- ・放射線個人感受性におけるメタボリックシンドロームの影響解析

- 生殖系列細胞における被ばく影響に関する研究

- ・精巣における細胞遺伝学的解析法の開発

- ・慢性被ばく動物における生殖細胞に対する放射線影響の解析

実験室・設備

最近のプロジェクト

- 文部科学省科学研究費補助金(基盤(C))「放射線被ばくと糖尿病の二重ストレスの生体影響解析」研究代表者:三浦富智(2019-2021年)

- 文部科学省科学研究費補助金(基盤(C))「福島県浪江町に生息するプラナリアを用いた低線量放射線の影響調査」研究分担者:三浦富智(2019-2021年)

- 文部科学省科学研究費補助金【国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))】「インドの高自然放射線地域における被ばく線量測定と生殖機能評価」研究分担者:三浦富智(2019-2022年)

- 文部科学省国家課題対応型研究開発推進事業 「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業「放射線影響モデル動物を利用した生物影響解明のための多元的アプローチ」研究代表者:三浦富智(2017~2019年)

- 文部科学省科学研究費補助金(基盤(B))「細胞周期進行指標の放射線感受性評価への応用と染色体異常頻度に及ぼす背景因子の解明」研究代表者:三浦富智(2014~2016年)

- 文部科学省科学研究費補助金(基盤(C))「細胞同調法及びFISH法を応用した新たな高精度染色体線量評価法の確立」研究分担者:三浦富智(2016~2018年)

- 文部科学省科学研究費補助金(挑戦的萌芽)「メタボリックシンドロームに適用する被ばく線量評価用検量線は必要か?」研究代表者:三浦富智(2016~2018)

研究室の特徴など

1.主な設置機器・設備

- 自動細胞固定装置、自動染色体標本作製装置、バイオハザードクリーンベンチ(3台)

- サイトジェネティック自動スキャンニングシステム(3台)

2.国内及び国際協力関係

- 国際保健機構(WHO) 緊急被ばく医療ネットワークREMPANメンバー

- IABERD(International Association of Biological and EPR Radiation Dosimetry) Scientific Committeeメンバー